Аннотация

В работе рассматривается ключевая энергетическая проблема современности — энергосбережение и методология её решения на базе концепции интенсивного энергосбережения. Анализируются пути решения задачи снижения энергоёмкости ВВП в Беларуси. Обозначается задача перехода к принципиально новой системе теплоснабжения, использующей побочные тепловые потоки и низкотемпературные тепловые потоки промышленных предприятий, рассеиваемые в настоящее время в окружающей среде.

Annotation

This paper considers the problems of modern key energy – energy saving and methodology of its decision based on the concept of intensive energy saving. It is considered ways of reducing energy intensity of Gross Domestic Product in Belarus. Are denoted tasks towards a fundamentally new system heat supply using the side flow heat and low-temperature flow heat of the industrial enterprises dissipating currently in the environment.

Интенсивное энергосбережение в промышленных теплотехнологиях

В. Н. Романюк, докт. техн. наук, профессор, А. А. Бобич, аспирант, Т. В. Бубырь, магистрант, Белорусский национальный технический университет

Введение

В ближайшие годы цена природного газа (ПГ) для Беларуси достигнет мирового уровня, то есть вырастет более чем в два раза. Это общеизвестный прогноз, он озвучен официальными лицами, например, на XVIII Белорусском энергетическом и экологическом форуме. Для ориентированной на экспорт экономики, у которой в приходной части энергобаланса удельный вес ПГ близок к 60 %, это чрезвычайно усложнит сбыт продукции из-за снижения ценовой конкурентоспособности. Местные виды топлива ситуацию не изменят, напротив, массовое и порой необдуманное их распространение лишь отвлекает инвестиции от реального энергосбережения. Пуск АЭС улучшит лишь структуру энергобаланса, но практически не повлияет на долю энергозатрат в себестоимости продукции предприятий, особенно тех, которые потребляют ПГ. Последним остаётся рассчитывать лишь на собственные шаги в исправлении ситуации, добиваясь соответствующего снижения финансовых затрат на энергообеспечение производства. Наибольший эффект с наименьшими затратами может быть получен в области технологий с использованием ПГ в качестве основного энергоресурса.

В Беларуси имеется развитая газовая инфраструктура и квалифицированные кадры. Это необходимо использовать в первую очередь и не отвлекать ресурсы на перевод действующих производств на иное первичное топливо. При сохранении темпов роста энергопотребления освоенные мировые запасы природного газа обеспечивают потребности в течение ≈60 лет. К 2030 г. мировое потребление энергии вырастет на 45 %, при этом на углеводородное топливо будет приходиться 80 % вырабатываемой энергии. Разведанные, пригодные для разработки запасы природного газа, могут обеспечить потребности в течение значительно более длительного срока, который оценивается в 200–250 лет при сохранении существующих мировых объёмов потребления [1–3]. За это время появятся альтернативные технологии энергообеспечения, которые к тому же не будут требовать чрезмерных инвестиций для внедрения. Местные невозобновляемые энергоресурсы (бурый уголь, торф, сланцевый газ) представляют собой ценное сырьё, которое должно быть сохранено для будущих поколений, когда появятся соответствующие технологии и эти ресурсы будут востребованы промышленностью.

Экологические проблемы развития экономики

Экологические проблемы, на которые в последнее время вынуждены обратить внимание развитые страны Запада, у нас должны также приниматься во внимание, но не безоглядно. Даже такие признанные лидеры, как Канада, США, Австралия, Китай, сохраняют существующее положение, чтобы не перегрузить экономику проблемами, вытекающими при переходе к технологиям, щадящим экологию.

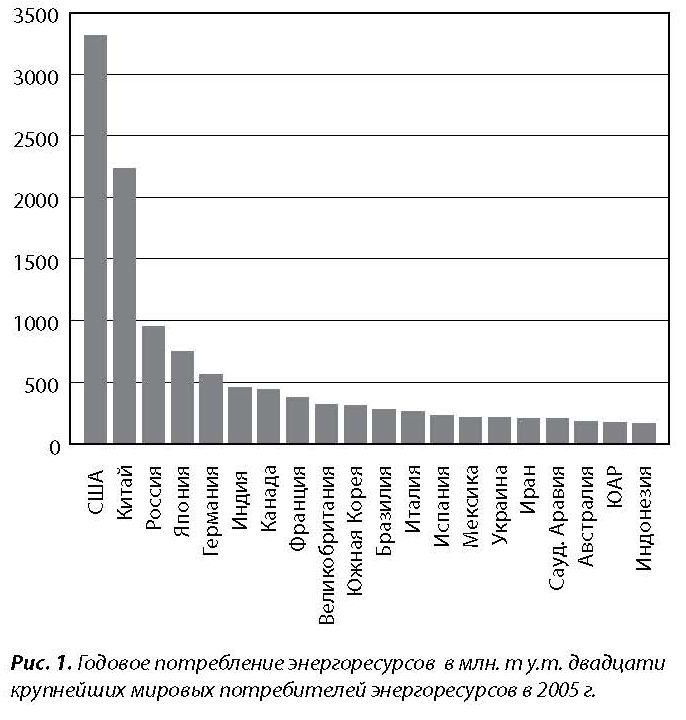

Мы, безусловно, должны сохранять природу и выполнять условия международных соглашений и стандартов в сфере экологии. При этом следует иметь в виду, что доля Беларуси в мировом потреблении энергоресурсов (рис. 1) составляет всего 0,3 %, то есть даже при полном прекращении жизнедеятельности в стране экологическая ситуация в мире не улучшится.

Об этом часто забывают наши регулирующие органы, принимая те или иные нормы и ограничения на эксплуатационные параметры для оборудования,

превышающие требования, действующие в развитых странах Запада.

Ввод чрезмерно жёстких норм, в ряде случаев необъективных, в отношении одних вредных соединений, например окислов азота, отсекает применение энергетически более совершенных установок, широко используемых во всём мире, открывая дорогу оборудованию со значительно худшими технико-экономическими показателями. Это приводит к резкому увеличению выхода диоксида углерода, во многом ответственного за парниковый эффект, который и пытаются ослабить развитые страны, а некоторые просто декларируют. Общеизвестно, например, что ГТУ малых мощностей, которые требуются для распределённых когенерационных источников, имеют абсолютный электрический КПД до 30 %, в то время как у альтернативных поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) он в 1,5 раза выше. Это означает, что расход природного газа для ГТУ будет больше в те же 1,5 раза. Кроме того, капитальные ремонты для ГТУ составляют 60 % стоимости, а моторесурс между капитальными ремонтами в 1,5–3 раза короче, да ещё снижается при работе ГТУ на переменных режимах. Общий срок службы ГТУ в сравнении с поршневыми ДВС оказывается меньшим в 3 раза. Экономические потери очевидны, нетрудно убедиться и в экологических потерях. Во-первых, меньшая концентрация окислов азота не означает снижение абсолютного выброса, поскольку объём выхлопных газов у ГТУ значительно больше и по причине перерасхода природного газа, и по причине большего в два раза коэффициента избытка воздуха. Что касается диоксида углерода, то на тысячу кубических метров природного

газа его образуется до 1,9 тонны. На каждый мегаватт электрической мощности когенерационных распределённых установок годовой выброс диоксида углерода рассматриваемых ДВС у ГТУ больше на 2 тыс. тонн.

Надо отметить, что для предприятий существенны не столько экология и энергосбережение как таковые, сколько финансовая нагрузка того и другого на себестоимость продукции. В этом контексте существенно и следующее обстоятельство: хотя для большинства предприятий в приходной части энергобаланса доминирует топливо и тепловая энергия, затраты, связанные с энергообеспечением, во многом определяются стоимостью потребляемой электроэнергии. Поскольку для предприятий важно снижение суммарных затрат на энергообеспечение, в структуре которых электрообеспечение играет в ряде случаев ведущую роль, необходим комплексный подход к решению проблем энергосбережения, экологии и снижения энергетической составляющей себестоимости.

Методология энергосбережения

Адрес основного энергосберегающего потенциала известен — это теплотехнологии — конечная стадия энергоиспользования, ради которой, собственно, и добываются первичные энергоресурсы и где теоретические затраты на проведение тепловой обработки зачастую не превышают 10 % фактического энергопотребления. Устоявшаяся методическая основа решения проблемы энергосбережения, которая предполагает проведение энергетического анализа в узких границах отдельных технологических агрегатов и реализацию на его основе частных мероприятий, не отвечает вызовам времени: сегодня требуется выявление предельно полного резерва энергосбережения. В теплотехнологических комплексах основное ядро энергосберегающего потенциала, как это ни странно звучит, находится преимущественно вне физических границ отдельных конечных приёмников энергии. Оно связано с зонами сопряжения теплотехнологий с комплексом систем обеспечения их жизнедеятельности. Поэтому предпосылкой радикального сдвига в решении проблемы энергосбережения в сфере материального производства является внедрение новой методической основы, базирующейся на системном подходе. Главные особенности этой методологии [4, 5]:

1) объектом энергетического анализа служат замкнутые отраслевые технологические комплексы материального производства, которые только и могут формировать базу поиска крупномасштабного энергосберегающего эффекта;

2) конкретным средством поиска крупномасштабного энергосберегающего эффекта выступает полная совокупность выявляемых технологических, энергетических, теплотехнических и технических мероприятий интенсивного энергосбережения.

При этом в условиях многоступенчатых технологий особое значение приобретают технологические мероприятия, а масштабы энергосберегающего эффекта в решающей степени определяются как уровнем системности энергетического анализа, так и содержанием комплекса энергосберегающих мероприятий. Потенциал резерва интенсивного энергосбережения может достигаться в общем случае на базе изменения принципиальных основ технологии, техники, управления, повышения качества продукции и полноты её полезного использования, а также на основе перехода к альтернативным сырьевым материалам и альтернативной технологической продукции малой энергоёмкости.

Непосредственно в отношении предприятий должны активизироваться работы, направленные на:

1) выявление и разработку энергосберегающих решений существующих теплотехнологий;

2) модернизацию теплотехнологий;

3) отказ от прямого сжигания природного газа для проведения средне- и низкотемпературных тепловых операций, то есть модернизацию энергообеспечения теплотехнологий, которую наиболее просто осуществить на базе когенерации как традиционной, так и энерготехнологической. Последняя более выгодна, поскольку газовые ДВС встраиваются непосредственно в теплотехнологию, что обеспечивает снижение требуемых инвестиций, поскольку в качестве утилизирующего оборудования используются непосредственно технологические аппараты, повышение энергосберегающего эффекта за счёт увеличения числа часов годового использования с номинальной мощностью и снижением рассеяния энергии с побочными потоками. Системная экономия природного газа составляет до 40 %, в абсолютном выражении ≈1,5 тыс. т у.т. на 1 МВт электрической мощности когенерационного комплекса, при должной квалификации проектных решений. При этом для предприятий главное достижение в существенном снижении финансовой нагрузки на электрообеспечение при сохранении затрат на теплоснабжение и росте затрат на потребление природного газа. Распределённые источники могут сыграть существенную роль и в функционировании ОЭС Беларуси: при разумной политике когенерационные комплексы, мощность которых уже сегодня превысила 0,6 ГВт, могут существенно облегчить обеспечение графиков электропотребления ОЭС Беларуси за счёт корректировки режима работы в соответствии с системными нуждами. Актуальность последнего резко обострится с пуском АЭС;

4) утилизацию сбросных потоков:

--средне- и высокотемпературных. Возможна как внешняя утилизация теплофикационная либо конденсационная генерация электроэнергии, так и внутреннее использование побочных энергоресурсов непосредственно в технологической цепочке. Последнее предпочтительнее, поскольку снижает потребление энергоресурса непосредственно в технологической установке;

--низкотемпературных с помощью абсорбционных тепловых насосов (АБТН), обеспечивающих уже на сегодняшнем уровне 40 % снижение расхода топлива и, главное, такое же уменьшение затрат финансов на нагрев сетевой и технологической горячей воды;

5) для крупных потребителей замену электроэнергии механической, тепловой формами энергии;

6) замену редуцирования (дросселирования) потоков адиабатным расширением с выработкой электроэнергии (утилизационные газовые и паровые

турбины).

Организационные мероприятия

Вместе с вышеизложенными техническими мероприятиями на уровне потребителей необходимы и шаги в масштабе хозяйственного комплекса.

1. Требуются квалифицированные кадры, которых в настоящее время остро не хватает, и необходимо неформально развивать систему их подготовки.

2. Требуется изменить систему тендерного отбора исполнителей проектов. Сегодня зачастую отдаётся предпочтение организациям, которые в конечном итоге дискредитируют проектные решения, поскольку не имеют ни опыта, ни кадров требуемой квалификации, но берутся выполнить работы при минимальной оплате.

3. Необходимо обеспечить закупки современного, высокоэффективного оборудования и добиться ответственности специалистов за принятые решения. Формально это имеет место, на деле же из-за отсутствия квалификации и (или) государственной позиции у заказчиков поставщики оборудования прибегают к подлогам, добиваются решений исходя из своих частных интересов, заручившись часто поддержкой тех же институтов, призванных исключить подобное. Яркий пример тому с широким проталкиванием, иначе и не скажешь, микротурбинных и газотурбинных установок на промышленные предприятия с игнорированием всех технико-экономических показателей и необходимых расчётов.

4. Соответствующим организациям страны следует обратить внимание на необходимость изменения всей системы теплоснабжения. В своё время произошёл переход к комбинированному энергообеспечению, в настоящее время получившему признание во всех развитых странах. Но сегодня назрело дальнейшее развитие системы теплоснабжения, учитывающее новые реальности и вызовы времени.

Развитие системы теплоснабжения

Большинство городов страны являются промышленными узлами, предприятия которых имеют значительные разнообразные технологические тепловые выбросы, в том числе жидкие. Не менее 30 % тепловых выбросов промышленного узла имеют температуру до 50 °С и потому не используются. За счёт этих тепловых потоков практически все подобные предприятия могут снизить затраты на теплоснабжение на 40 %, а те редкие предприятия, где указанные технологические стоки отсутствуют, могут использовать коммунально-бытовые стоки. Сопутствующая проблема использования последних в настоящее время успешно решена. Как утилизировать такие низкопотенциальные потоки? Сегодняшние технологии на базе АБТН позволяют использовать указанные тепловые потоки и за счёт их энергии нагревать сетевую воду до 85 °С, при этом экономить 40 % топлива на её получение, потребляя на свой привод от котельных или ТЭЦ лишь 60 % теплоты, требуемой для соответствующего нагрева сетевой воды (рис. 2). При существующих ценах на природный газ такой переход теплогенерирующего источника на нагрев сетевой воды окупается не более чем за 3 года при ограничении на энергосберегающие проекты, равном 4 годам.

С ростом цены природного газа показатели проекта становятся ещё более привлекательными. Например, в Южной Корее, где стоимость природного газа (сжиженного) равна 1000 USD за 1000 м3, которую недавно посетила делегация РУП «Гомельэнерго», в состав ТЭЦ входят и мусоросжигающие заводы, и АБТН, утилизирующие тепловые потоки от предприятий. Наибольший доход от сбыта тепловой энергии достигается именно на последних источниках при цене гигакалории: 60 USD — для населения, 80 USD — для бюджетных организаций, 100 USD — для прочих потребителей. При этом существует система скидок, призванная стимулировать потребление тепловой энергии в межотопительный период.

Вместе с тем основной энергосберегающий эффект, как и следует из методологии интенсивного энергосбережения, имеет место при расширении системы, вовлекаемой в энергосберегающие мероприятия. Тепловые низкотемпературные потоки, о которых идёт речь в данном случае, на предприятиях в большинстве случаев имеют объём, превышающий количество, требуемое для собственной системы теплоснабжения. Например, Белорусский металлургический завод, Мозырсоль, Бобруйский завод биотехнологий, Минские автомобильный и тракторный заводы, Борисовский завод медпрепаратов и многие другие имеют избытки тепловых выбросов в десятки и сотни гигакалорий. Объединив эти источники с ТЭЦ и котельными энергосистемы, имеющимися во всех городах и промышленных узлах, с помощью АБТН достигается снижение расхода топлива на нагрев сетевой воды и в итоге обеспечивается соответствующее уменьшение экологической нагрузки и энергосбережение, определяемое величиной тепловых низкотемпературных выбросов, которые, как уже отмечалось, составляют более 30 % всех тепловых выбросов промышленных районов.

Очевидно, что в итоге в стране будет создана принципиально новая система теплоснабжения, требующая существенно меньше затрат первичных энергоресурсов и обеспечивающая снижение экологической нагрузки. Предприятия снизят свои затраты за счёт выплат на тепловое загрязнение окружающей среды, сокращения расходов на подпитку систем оборотного водоснабжения. Например, только на подпитку системы оборотного водоснабжения для ОАО «Мозырсоль», рассеивающей в окружающей среде тепловой поток, составляющий не менее 18 Гкал/ч, ежегодно требуется до 360 тыс. м3 воды, прошедшей соответствующую химобработку. Энергосистема в конечном итоге получает соответствующую прибыль за счёт снижения расхода топлива на покрытие нагрузки с сетевой водой. Страна — снижение импорта природного газа до 10 %.

Важно и то, что произойдёт неизбежное изменение структуры генерации тепловой энергии и электроэнергии на ТЭЦ: при тех же тепловых нагрузках уменьшится генерация электроэнергии и при этом, что важно, улучшатся показатели использования первичных энергоресурсов за счёт утилизации побочных низкопотенциальных тепловых ресурсов. Кроме того, это для энергосистемы страны благотворно в контексте предстоящего ввода в эксплуатацию АЭС. В случае теплоснабжения от котельных, а не от ТЭЦ, будет иметь место абсолютное 40 % снижение потребления топлива на теплоснабжение зоны ответственности теплогенерирующего источника. Подобное изменение системы теплоснабжения может быть проведено лишь совместно энергетиками и предприятиями при ведущей роли энергосистемы.

Эта глобальная задача и ей подобные только и должны быть в центре внимания Минприроды, Департамента по энергоэффективности. Не уровень последнего следить за рассеянием энергии паропроводами, тепловыми аккумуляторами и прочими мелкими вопросами, при этом часто ошибаясь в своих решениях. Сосредоточить внимание на подобных стратегических проблемах, консолидировать усилия соответствующих ведомств и организаций — новое направление для Департаментапо энергоэффективности и соответствующих компетентных институтов страны.

Выводы

1. Энергосбережение — ключевая энергетическая проблема современности.

2. В дальнейшем развитии энергообеспечения существующих производств следует ориентироваться прежде всего на природный газ, при этом эффективность его использования должна резко возрасти, что в свою очередь улучшит структуру приходной части энергобаланса страны.

3. Для предприятий важно снизить главным образом финансовую нагрузку энергообеспечения производства, для страны — потребление первичных энергоресурсов. Обе задачи одновременно решаются переходом средне- и низкотемпературных теплотехнологий на когенерационное энергообеспечение.

4. Дальнейшее энергосбережение в требуемом объёме возможно лишь на базе методологии интенсивного энергосбережения, представляющей системный подход к решению указанной проблемы.

5. Требуется развивать принципиально новое теплоснабжение городов, объединяющее теплоэнергетические системы промышленных предприятий и энергосистему страны, что приведёт к экономии до 40 % первичного топлива, требуемого для систем отопления, технологического горячего водоснабжения и облегчит покрытие суточных графиков генерации электроэнергии, что существенно с вводом АЭС.

Литература

1. Коротаев, Ю. П. Природный газ — доминанта современной и будущей энергетики России и мира / Ю. П. Коротаев. — М.: Нефть и газ, 1996. — 83 с.

2. Судо, М. М. Энергетические ресурсы. Нефть и природный газ. Век уходящий / М. М. Судо, Э. Р. Казанкова // Россия в окружающем мире: аналитический ежегодник / Международный независимый эколого-политологический университет. — М., 1998. — С. 10–22.

3. Глава BP попросил инвестиций в энергетику на 30 триллионов долларов. [электронный ресурс]: TUT.BY|НОВОСТИ. — 2009. — Режим доступа: http://news.tut.by/150361.html — Дата доступа: 20.10.2009.

4. Ключников, А. Д. Предпосылки радикального повышения эффективности работ в области энергосбережения / А. Д. Ключников // Промышленная энергетика. — № 4. — 2001. — С. 12–17.

5. Ключников, А. Д. Интенсивное энергосбережение: предпосылки, методы, следствия / А. Д. Ключников // Теплоэнергетика. — № 11. — 2000. — С. 12–16.