Повышение эффективности использования энергоресурсов является проблемой мирового значения, поскольку дальнейшее развитие энергоснабжения традиционным экстенсивным путем, в основе которого лежит наращивание добычи первичных энергоресурсов, наталкивается на ограничения экономического, экологического, технического характера. Альтернативой такому пути развития является энергосбережение, получившее статус ключевой энергетической проблемы современности [1, 2].

Повышение эффективности использования энергоресурсов является проблемой мирового значения, поскольку дальнейшее развитие энергоснабжения традиционным экстенсивным путем, в основе которого лежит наращивание добычи первичных энергоресурсов, наталкивается на ограничения экономического, экологического, технического характера. Альтернативой такому пути развития является энергосбережение, получившее статус ключевой энергетической проблемы современности [1, 2].

В.Н. Романюк, д.т.н., профессор, главный специалист РУП «БЕЛТЭИ»,

Д.Б. Муслина, магистр технических наук, инженер РУП «БЕЛТЭИ»,

А.А. Бобич, магистр технических наук, инженер РУП «БЕЛТЭИ»,

Н.А. Коломыцкая, магистр экономических наук, аспирант БНТУ,

Т.В. Бубырь, студентка

В Республике Беларусь многое сделано для решения задач энергосбережения, однако имеющие место темпы уменьшения энергоемкости ВВП не отвечают требованиям времени. В ближайшей перспективе необходимо обеспечить снижение этого показателя в республике не менее чем в два раза, для чего требуется найти и реализовать максимальный энергосберегающий потенциал, прежде всего, в промышленности.

Традиционный подход к снижению энергозатрат, базирующийся на анализе работы отдельных агрегатов, обеспечивает уменьшение потребления энергоресурсов в пределах нескольких процентов. Сегодня этого недостаточно. Необходимо выявить тот максимальный энергосберегающий эффект, который не столько связан с узкими физическими границами теплоиспользующих установок и, в ряде случаев, с самим предприятием, сколько охватывает зоны сопряжения технологического процесса с внешними объектами. Решение соответствующей задачи связано с переходом к интенсивному энергосбережению, целью которого является достижение максимального результата с использованием системных подходов [3].

Прошедший период совершенствования энергообеспечения можно рассматривать как первый этап энергосбережения. Мероприятия этого этапа характеризуются относительно небольшими инвестициями, ориентированы на подавление рассеяния энергии, определяемое на основе анализа энергобаланса, и не могут обеспечить достижение поставленной цели. К тому же энергетики предприятий, традиционно рассматривающие проблему повышения эффективности с точки зрения подавления рассеяния энергии, недоуменно воспринимают задания по снижению удельных расходов топлива (УРТ) на выпуск продукции. Между тем, необходимо чтобы не всех уровнях существовало понимание, что без использования системных решений, изменения структуры существующих теплоэнергетических систем промышленных предприятий при сохранении используемых технологий, дальнейшее развитие энергосбережения невозможно.

Надо подчеркнуть, что дальнейшее развитие энергосбережения в Республике Беларусь требует привлечения значительных инвестиций для реализации мероприятий, связанных, в основном, с подавлением потерь эксергии. Соответствующие задачи находятся в зонах сопряжения предприятий и отраслей, а их решение требует системного подхода, объединения усилий министерств по реализации совместных проектов организациями различного подчинения.

Сегодня взят курс на обновление технологий, и это правильно. Дальнейшее откладывание модернизации материального производства недопустимо, поскольку основные производственные фонды значительного количества предприятий созданы еще в советские времена и за прошедшие годы износились, а многие технологии морально устарели. Однако переход к новым технологиям недопустим без применения современных подходов к их энергообеспечению. Новое понимание энергообеспечения любой технологии, как энергоемкой, так и неэнергоемкой, требует соответствующего технического задания на разработку проекта модернизации. Например, лишь в результате снижения потребления электроэнергии путем отказа от электропривода крупных потребителей механической энергии (компрессоры, дымососы) дает не менее 20 % системной экономии природного газа (ПГ).

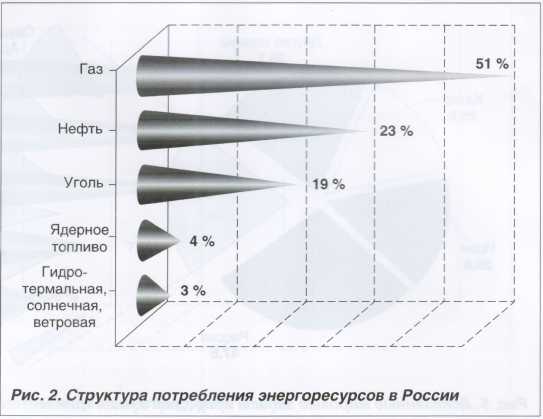

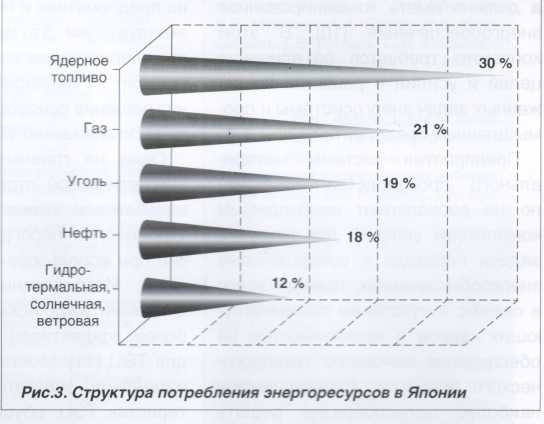

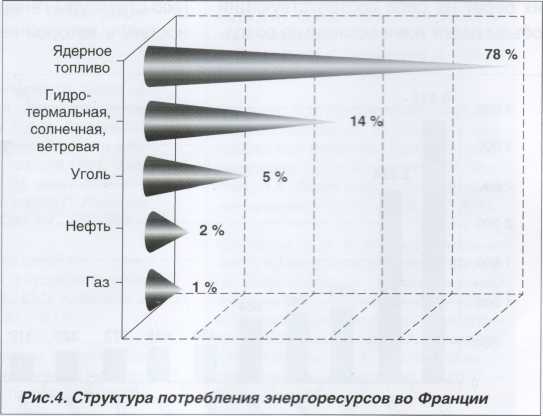

Энергетический комплекс (ЭК) Беларуси имеет специфику, обусловленную доминированием ПГ в структуре приходной части энергобаланса (рис. 1). С одной стороны, такая особенность является слабостью ЭК, поскольку делает его сильно зависимым от цены газа, с другой – благодаря этому факту республика обладает развитой в широком смысле инфраструктурой газоснабжения, чего нет в большинстве других стран. Отмеченное обстоятельство определяет существование объективных различий в подходах к решению задачи снижения энергоемкости ВВП в Беларуси и странах с неразвитой газовой инфраструктурой (рис. 2-4).

В нашей стране задача снижения энергоемкости ВВП и одновременное уменьшение доли ПГ в приходной части энергобаланса страны успешно решается прежде всего за счет повышения эффективности использования ПГ без преобладающего наращивания физического потребления МВТ. Учитывая технологии большинства предприятий республики и указанную специфику ЭК страны, в промышленном производстве Беларуси, на наш взгляд, в обозримом будущем, следует ориентироваться на дальнейшее широкое применение ПГ. Но при этом оно должно соответствовать современными представлениями об энергообеспечении теплотехнологий, которые предполагают повышение эффективности использования природного газа в низкотемпературных и среднетемпературных тепловых процессах до 40 % по сравнению с существующим уровнем.

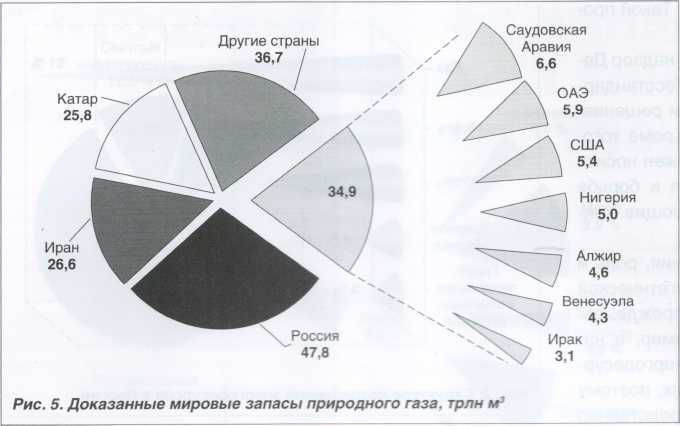

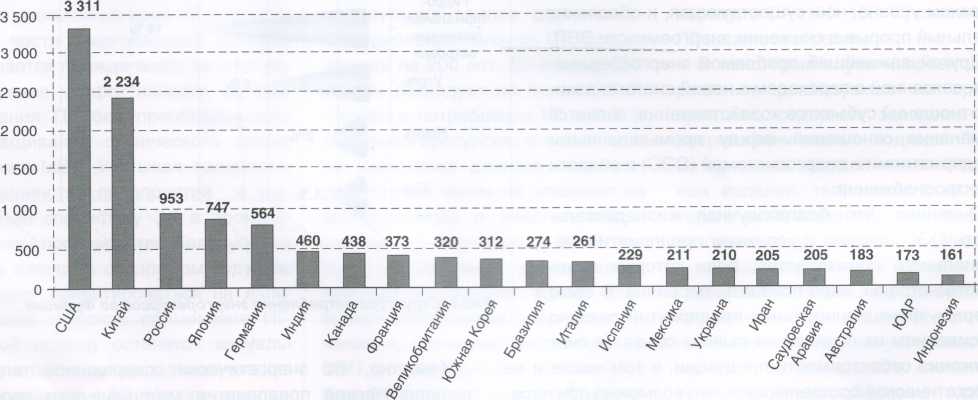

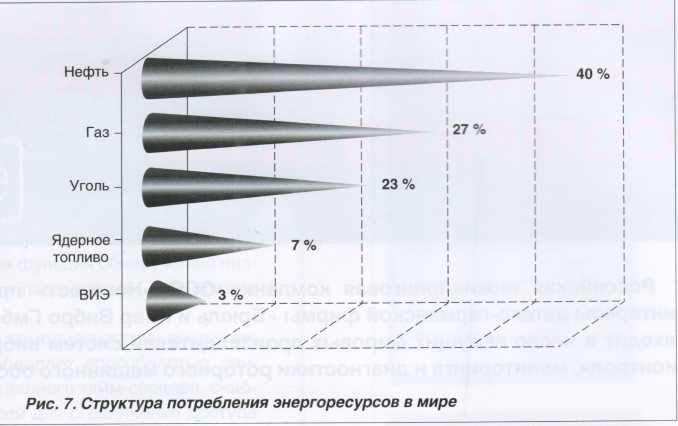

Применение ПГ рационально с ряда точек зрения, несмотря на то что объективно его цена будет расти, что связано с большими затратами на освоение новых месторождений, находящихся, как правило, вне существующей инфраструктуры добычи и транспортировки этого топлива [4-6]. Во-первых, природного газа в мире достаточно (рис. 5). Признано, что при существующих темпах роста энергопотребления запасов ПГ должно хватить на 200 лет. Во-вторых, Беларусь расходует не более 0,5 % мирового потребления ПГ и, в этой связи, изменение этого показателя в стране никак не повлияет на экологическую и энергетическую ситуацию в мире (рис. 6,7). В третьих, полноценной альтернативы природному газу нет. Кроме того, совершенствование энергообеспечения и снижение энергоемкости ВВП в существующих условиях на базе ПГ является наименее затратным мероприятием. Более того, в конечном итоге, такой подход и приведет к увеличению доли МВТ в энергобалансе страны до требуемых 25 %, сохранит природу страны и облегчит ситуацию с инвестициями.

Что касается местных видов топлива, то их использование целесообразно в зоне, непосредственно примыкающей к местам добычи МВТ, а строительство ТЭЦ, работающих на МВТ, в областных и районных центрах не оправдано ни энергетически, ни экономически. В то же время, применение МВТ для энергоснабжения мелких местных потребителей – сельхозпредприятий и т. п. –может вытеснять достаточное количество импортируемых энергоресурсов. Например, для сушки зерна, которую чрезвычайно важно осуществлять в сжатые сроки и непосредственно на сельхозпредприятиях, достаточно 5 % соломы, получаемой при уборке урожая зерновых.

Что касается местных видов топлива, то их использование целесообразно в зоне, непосредственно примыкающей к местам добычи МВТ, а строительство ТЭЦ, работающих на МВТ, в областных и районных центрах не оправдано ни энергетически, ни экономически. В то же время, применение МВТ для энергоснабжения мелких местных потребителей – сельхозпредприятий и т. п. –может вытеснять достаточное количество импортируемых энергоресурсов. Например, для сушки зерна, которую чрезвычайно важно осуществлять в сжатые сроки и непосредственно на сельхозпредприятиях, достаточно 5 % соломы, получаемой при уборке урожая зерновых.

К слову сказать, требуют соответствующей модернизации и существующие зерносушилки элеваторов и предприятий хлебопродуктов. Осталось без выполнения и соответствующее постановление Департамента по энергоэффективности о переводе к 2011 году многочисленных теплотехнологий сушки на промышленных предприятиях на генерацию сушильного агента (СА) с помощью когенерационных технологий. Можно встретить примеры, когда осуществляется обратный переход – от генерации СА за счет использования пара ТЭЦ к прямому сжиганию ПГ. Между тем, для обеспечения необходимой температуры СА (100180 С) сжигание ПГ нецелесообразно.

В некоторых случаях проектные решения, реализуемые на предприятиях, содержат заведомо не энергоэффективные подходы. Так, на одном из заводов железобетонных изделий, теплотехнология которого использует пар, применены газовые микротурбины, температура выхлопных газов которых не позволяет получить пар требуемых параметров. Поэтому для обеспечения базовой нагрузки устанавлены паровые котлы прямого сжигания природного газа. Паровые турбины с противодавлением, введенные для улучшения ситуации, создают иллюзию комбинированной выработки. Такой проект не выдерживает критики.

Мы считаем, что необходимо усилить надзор Департамента по энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь за проектными решениями, реализуемыми на предприятиях. Кроме того, с нашей точки зрения, этот надзор должен носить системный характер и не скатываться к борьбе с рассеянием энергии через ограждающие конструкции.

Системные вопросы энергосбережения, роль и значение которых в современной энергетической политике несоизмеримо больше, чем прежде, сегодня оказались на задворках. Например, на всех предприятиях в настоящее время имеются тепловые вторичные энергоресурсы (ВЭР), поэтому многие предприятия, которые находятся непосредственно в городах, могли бы участвовать в обеспечении населения теплоэнергией, что привело бы к существенной экономии топлива. Вместе с тем, тепловые ВЭР рассеиваются, увеличивая нагрузку на экологию, а теплоснабжение населенных пунктов осуществляется от комбинированных или автономных теплогенерирующих источников, потребляющих соответствующее количество топлива.

Низкая температура тепловых вторичных энергоресурсов сегодня не является препятствием к использованию ВЭР, в том числе и тепловой энергии канализационных стоков, как технологических, так и бытовых. Успешный опыт такого использования уже существует в передовых странах. Наличие абсорбционных тепловых насосов сегодня позволяет утилизировать низкопотенциальные тепловые ВЭР с температурами до 20 °С и экономить до 40 % топлива, необходимого для теплоснабжения [7-9]. Требуется лишь наладить должные взаимоотношения между предприятиями и тепловыми сетями, как коммунального подчинения, так и принадлежащих энергетикам.

Решение этой глобальной задачи будет означать переход к принципиально новой системе энергообеспечения страны, находящейся на более высоком уровне, чем существующая, и обеспечит реальный прорыв в снижении энергоемкости ВВП.

Другой важнейшей проблемой энергосбережения, связанной с переходом к новой системе взаимоотношений субъектов хозяйствования, является изменение отношений между промышленными предприятиями и энергосистемой (ОЭС) в области электроснабжения.

Очевидно, что благополучная жизнедеятельность ОЭС связана с успехами предприятий материального производства, роль которых в хозяйстве страны, надо признать, первична. В свою очередь, функционирование предприятий связано с усилением их позиций на рынках сбыта за счет снижения себестоимости продукции, в том числе, и ее энергетической составляющей, что возможно при переходе к энергетически более совершенному обеспечению производства.

Известно, что энергетически совершенное теплотехнологическое предприятие материального производства не может потреблять электроэнергию, произведенную раздельным способом на конденсационных тепловых электростанциях (КЭС), а должно иметь комбинированное энергообеспечение [10]. В этом контексте требуется объединение целей и усилий в решении сопряженных задач энергосистемы и промышленных предприятий.

Предприятия системы материального производства объективно не располагают необходимым комплексом условий для решения задачи перехода к совершенному энергообеспечению, прежде всего, в связи с отсутствием соответствующих кадров и нацеленностью на обеспечение основного технологического процесса. Данную задачу наиболее целесообразно решать совместно с ОЭС, которая в этом случае на взаимовыгодных условиях берет на себя соответствующий объем работ и инвестиций по созданию когенерационных комплексов на предприятиях и последующей их эксплуатации. Это изменит структуру генерирующих мощностей ОЭС, повысит их маневренность и облегчит решение основополагающей задачи по снижению УРТ.

Одна из главных тенденций в энергетической отрасли связана с неизбежным переходом от паротурбинной к парогазовой технологии при использовании природного газа. Исследования Российской академии наук показали, что наиболее эффективен такой переход для ТЭЦ [11]. Можно добавить, что изменение энергетических характеристик ТЭЦ, обусловленное переходом на парогазовую технологию, приводит к дальнейшему изменению структуры генерирующих мощностей, в которой нет нагрузок для КЭС, и в этой связи роль регуляторов генерации переходит к ТЭЦ и распределенным мелким источникам.

Обеспечение графика электрических нагрузок – одна из актуальных проблем ОЭС. Экономическая оценка методов регулирования генерации дает неутешительный вывод, общий для всех традиционных методов: требуются значительные инвестиции и неизбежен перерасход топлива, связанный с регулированием генерации [12]. Последний в ОЭС Беларуси сегодня превышает 0,15 млн т у. т. в год. Для обеспечения снижения УРТ необходим поиск, в том числе, нетрадиционных путей решения задачи обеспечения графиков электропотребления. Одним из таких путей является использование при регулировании генерации электроэнергии распределенных когенерационных источников, суммарная электрическая мощность которых в настоящее время в Республике Беларусь составляет более 0,6 ГВт и в перспективе может превысить 2 ГВт и достичь 3 ГВт [13]. Технологические когенерационные источники работают в течение всего года, что обеспечивает их участие в покрытии графиков потребления и в межотопительный период.

Усиление соответствующей мотивации, переход к гибкой тарифной политике, совершенствование нормативной правовой базы для обеспечения и регулирования совместной деятельности предприятий и ОЭС при определяющей роли энергосистемы создадут условия для достижения поставленных целей. Энергетическая и экономическая эффективность регулирования генерации с привлечением технологических когенерационных источников производственных предприятий, например, только одной дорожной отрасли, обеспечивает не только снижение в стране годового потребления ПГ не менее 1 млн т у. т., но и высвобождает для ОЭС инвестиции в объеме до $ 1,5 млрд на протяжении до 30 лет после истечения первых 4-х лет эксплуатации когенерационных комплексов дорожной отрасли [14].

Другое энергетически и экономически эффективное решение проблемы графиков нагрузки ОЭС связано с изменением использования отборов ТЭЦ. В часы дневных пиков потребления отборы дополнительно загружаются за счет зарядки центральных тепловых аккумуляторов, а в часы провалов потребления электроэнергии вытесняются за счет тех же тепловых аккумуляторов [15].

Как показали расчеты, оба упомянутых способа регулирования генерации ОЭС могут практически обеспечить покрытие графика нагрузок в энергосистеме Беларуси.

Переход к интенсивному энергосбережению связан и с введением энергетического управления на предприятиях. Энергетики в рамках существующих структур предприятий заняты решением текущих проблем эксплуатации и не могут в должной мере заниматься вопросами перспективного совершенствования энергообеспечения производства. Модернизацией энергообеспечения на базе передовых технологий, изменением подхода к энергоиспользованию, мотивацией и вовлечением в процесс энергосбережения всех сотрудников должен заниматься энергетический менеджер, который, ко всему, должен быть и системным специалистом. Необходимо создание условий для подготовки и становления соответствующих системных специалистов промышленной теплоэнергетики и теплотехнологий.

Список литературы

- Экономика и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства: Директива № 3 Президента Республики Беларусь, 14 июля 2007 г. // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. - - № 118668. - 15.06.2007.

- Михалевич, А.А. Энергетическая безопасность Республики Беларусь: компоненты, вызовы, угрозы [электронный ресурс]: - - Режим доступа: http://nmnby.eu/pub/0911/energy_security.pdf - Дата доступа: 26.03.2010.

- Романюк, В.Н. Интенсивное энергосбережение в теплотехнологических системах промышленного производства строительных материалов: дис. докт. техн. наук: 05.14.04 / В.Н. Романюк; БНТУ. - Мн., 2010. - 365 с.

- Глава BP попросил инвестиций в энергетику на 30 триллионов долларов. [электронный ресурс]: TUT.BY|НОВОСТИ. - - Режим доступа: http://news.tut.by/150361.html - Дата доступа: 20.10.2009.

- Гриценко, А.И. Сценарии развития газодобычи в России. Нетрадиционные источники энергии / А.И. Гриценко // Энергетика России: проблемы и перспективы: тр. науч. сессии РАН: общ. собрание РАН 19-21 декабря 2005 г. / под ред. В.Е. Фортова, Ю.Г. Леонова; РАН. - М.: Наука, 2006. - С. 260-

- Коротаев, Ю.П. Природный газ - доминанта современной и будущей энергетики России и мира / Ю.П. Коротаев, - М.: Нефть и газ, 1996. -83 с.

- Романюк, В.Н. Развитие энергосбережения на базе инновационной технологии абсорбционных тепловых насосов / В.Н. Романюк, А.А. Бобич, Д.Б. Муслина, Н.А. Коломыцкая, Т.В. Бубырь, С.В. Мальков // Энергоэффективность. - № 2. - С. 28-31.

- Романюк, В.Н. Абсорбционные тепловые насосы в тепловой схеме ТЭЦ для повышения ее энергетической эффективности / В.Н. Романюк, Д.Б. Муслина, А.А. Бобич, Н.А. Коломыцкая, Т.В. Бубырь, С.В. Мальков // Энергия и Менеджмент. - - № 1. - С. 14–19.

- Романюк, В.Н. Абсорбционные тепловые насосы в теплоэнергетических системах промышленных предприятий для снижения энергетических и финансовых затрат / В.Н. Романюк, Д.Б. Муслина, А.А. Бобич, Н.А. Коломыцкая, Т.В. Бубырь, С.В. Мальков // Энергия и Менеджмент. - - № 2. - С. 4–9.

- Шински, Ф. Управление процессами по критерию экономии энергии / Ф. Шински. - М.: Мир, 1981. - 388 с.

- Попырин, Л.С. Эффективность технического перевооружения ТЭЦ на базе парогазовых установок / Л.С. Попырин, М.Д. Дильман // Теплоэнергетика. -- № 2. - С. 34-39.

- Молочко, Ф.И. Способы регулирования нагрузки Белорусской энергосистемы после ввода АЭС / Ф.И. Молочко, А.Ф. Молочко // Энергетика и ТЭК. - - № 6. - С. 18-26.

- Романюк, В.Н. Потребление энергии и энергосберегающий потенциал в промышленных теплотехнологиях и теплоэнергетике / В.Н. Романюк, Д.Б. Муслина, А.А. Бобич и др. // Энергетика и менеджмент. - - № 3. - С. 3–11.

- Хрусталев, Б.М. К вопросу обеспечения графиков электрической нагрузки энергосистемы с привлечением потенциала энерготехнологических источников промышленных предприятий / Б.М. Хрусталев, В.Н. Романюк, Я.Н. Ковалев, Н.А. Коломыцкая // Энергетика и менеджмент. - - № 1. - С. 4–11.

- Романюк, В.Н. Эффективное обеспечение графика нагрузок энергосистемы / В.Н. Романюк, А.А. Бобич, Н.А. Коломыцкая, Д.Б. Муслина, А.В. Романюк // Энергетика и Менеджмент. - - № 1. - С. 11–18.