Аннотация

В статье рассматриваются варианты снижения потребления первичных энергоресурсов на ТЭЦ с помощью тепловых насосов, позволяющих повышать температурный потенциал тепловых потоков до уровня, при котором они оказываются пригодными для нагрева сетевой воды.

Annotation

In the paper variants of decreasing consumption of primary energy sources at CHP with heat pumps, which allows to raise the temperature grade of heat streams to the level when it becomes suitable for system water heating were discussed.

Абсорбционные или парокомпрессионные тепловые насосы в схемах ТЭЦ

В. Н. Романюк, докт. техн. наук, профессор, А. А. Бобич, магистр техн. наук, Белорусский национальный технический университет, С. В. Мальков, директор ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования»

Повышение эффективности использования энергоресурсов является проблемой общемирового уровня, поскольку дальнейшее развитие энергообеспечения потребителей традиционным экстенсивным путём, в основе которого лежит наращивание добычи первичных энергоресурсов, наталкивается на ограничения экономического, экологического, технического характера. Альтернативой экстенсивному пути развития энергообеспечения является повышение эффективности использования энергоресурсов, получившее статус ключевой энергетической задачи современности [1, 2]. В этом контексте на ТЭЦ рассматривается использование тепловых насосов (ТН), использующих потоки рассеяния тепловой энергии для нагрева сетевой воды.

Для привода ТН требуется энергия в тепловой или механической (электрической) формах. В первом случае имеют место абсорбционные тепловые насосы (АТН), во втором — компрессионные тепловые насосы (КТН). Мерой энергетической эффективности тех и других принято считать энергетический КПД, получивший у нас название отопительного коэффициента (m), в иностранной литературе — коэффициента преобразования (СОРhp):

m = СОРhp = Qпотр / (Qпотр – Qутил),

где Qпотр — поток теплоты, отводимый от ТН к потребителю;

Qутил — утилизируемый низкотемпературный тепловой поток, подводимый к ТН;

разница потоков теплоты (Qпотр – Qутил) — количество энергии, потребляемое тепловым насосом и поступающей от внешнего источника энергии: в варианте КТН — в механической форме (Wприв), в варианте АТН — в тепловой форме (Qприв).

Величина m для парокомпрессионных тепловых насосов (ПКТН) находится в диапазоне 2,5–6, для абсорбционных бромистолитиевых тепловых насосов (АБТН) она равна 1,7. В прошлом, в условиях одинаково дешёвых тепловой и электрической энергий, указанное соотношение определяло предпочтение в использовании ПКТН. Однако в настоящее время выбор типа ТН в каждом конкретном случае не столь однозначен, что и рассматривается в данной работе на примере утилизации тепловой энергии циркуляционной воды ТЭЦ, традиционно рассеиваемой в окружающей среде то ли с помощью испарительных градирен, то ли за счёт естественных водоёмов.

Прежде всего следует отметить, что m адекватно отражает эффективность ТН в неизменных условиях, в первую очередь, температур теплоприёмника и теплоисточника. В случае длительного периода времени использования ТН, когда изменяются температуры сред и иные внешние условия, применение m для оценки эффективности ТН может привести к искажению реальных результатов. Эффективность ТН в условиях длительного периода (несколько сезонов) эксплуатации зависит от многих факторов, в числе которых:

1) качество непосредственно теплового насоса;

2) наличие лицензионного сервиса;

3) постоянная и относительно высокая температура утилизируемого теплового потока;

4) постоянная и относительно низкая температура «стока» — получателя теплового потока.

5) объединение всех подсистем (ТН, источников тепловой энергии, автоматизированных систем управления, распределения тепловой энергии и пр.) в единую систему, оптимизированную по заданной функции цели;

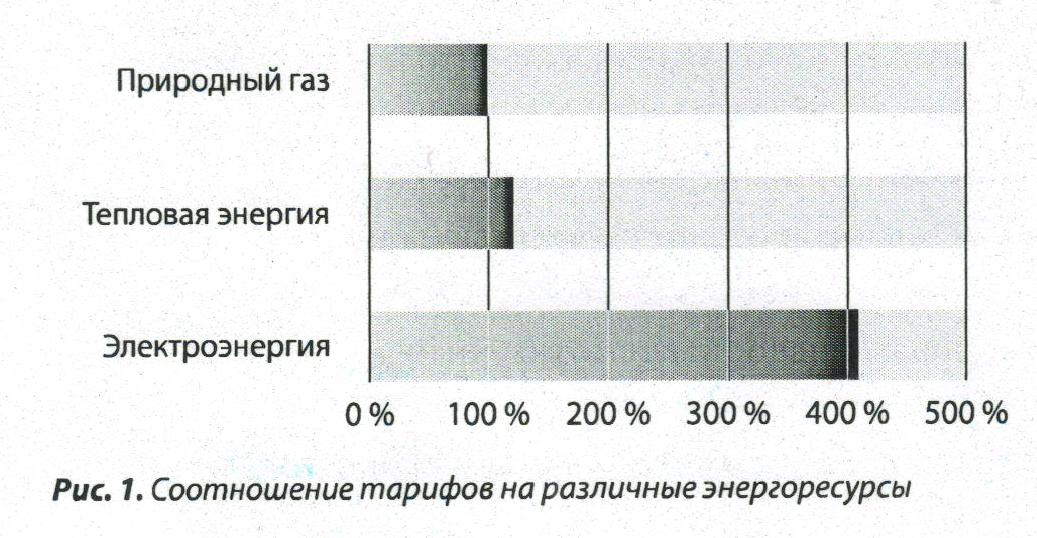

6) стоимость энергоресурсов. Если цены на них будут объективно отражать затраты на получение энергопотоков (рис. 1), чего не миновать, то ситуация с выбором ТН потребует дифференцированного подхода.

Применение и эффективность ПКТН, использующих низкопотенциальные сбросные тепловые потоки для нагрева сетевой воды, рассмотрены в [3–6]. В свою очередь о применении и эффективности АБТН в теплоэнергетических системах промышленных предприятий и в схемах ТЭЦ идёт речь в [7–9]. Согласно [3–6] эффективны ПКТН, а по [7–9] — АБТН, поэтому возникает ставший уже традиционным вопрос, что более рационально: использование ПКТН, требующего внешний источник дорогой электроэнергии для привода, или АБТН, потребляющего на привод тепловую энергию?

Для ответа на поставленный вопрос рассмотрим простейший вариант применения ТН обоих типов на ТЭЦ для утилизации теплоты процесса охлаждения циркуляционной водой конденсатора, охлаждения генератора и систем смазки и нагрева с её помощью сетевой воды. Температура циркуляционной воды изменяется от 18 до 22 °С, её расход соответствует техническому минимальному пропуску пара в конденсатор турбогенератора ПТ-60. Сетевая вода нагревается до 85 °С. Для привода ПКТН используется электроэнергия, для привода АБТН — пар давлением 5,3 ата из регенеративного отбора. Отопительный коэффициент для ПКТН в указанном интервале температур циркуляционной воды равен 2,8, для АБТН m = 1,7. Принципиальные схемы интеграции ТН в тепловую схему ТЭЦ приведены на рис. 2 и 3.

Потребителю тепловой энергии в обоих вариантах от ТЭЦ отпускается одинаковое количество тепловой энергии, равное 15 Гкал/ч.

Вариант с АБТН

Минимально допустимый расход пара в конденсатор турбины ПТ-60 составляет 12 т/ч, соответственно величина утилизируемого потока составляет 6,2 Гкал/ч. На потоке циркуляционной воды, охлаждающей конденсатор, устанавливается АБТН с коэффициентом преобразования 1,7. Для его привода используется тепловая энергия в виде пара из регенеративного отбора в количестве 8,8 Гкал/ч (6,2 / (1,7 – 1)), а отпуск тепловой энергии составляет 15 Гкал/ч (6,2 + 8,8), что необходимо потребителю. На потоке пара, требуемого на привод АБТН из регенеративного отбора, и потоке пара в конденсатор в турбогенераторе вырабатывается электроэнергия с удельной выработкой соответственно 362 и 687 кВт∙ч/Гкал. На основании приведённых данных определяется мощность генерации электроэнергии указанных потоков пара:

- на потоке пара в регенеративный отбор генерируется поток электроэнергии мощностью 362 х 8,8 / 1000 = 3,2 МВт;

- на потоке пара в конденсатор — 687 х 6,2 / 1000 = 4,2 МВт.

Суммарная мощность генерации указанных потоков равна 7,4 МВт.

Вариант с ПКТН

ТН устанавливается на том же потоке циркуляционной воды, что и в варианте с АБТН с коэффициентом преобразования 2,8. Для привода ТН используется электроэнергия от турбогенератора, мощность потока потребления которой составляет 4,0 МВт ((6,2 / (2,8 – 1)) х 1,163). Отпуск тепловой энергии от ТН соответствует величине 9,6 Гкал/ч (6,2 + 3,4). Недостающее количество тепловой энергии, необходимой потребителю, в объёме 5,4 Гкал/ч (15 – 9,6) отпускается из Т-отбора, который характеризуется удельной выработкой 516 кВт∙ч/Гкал. Определяем мощность потоков электроэнергии, генерируемой в турбогенераторе на соответствующих потоках пара:

- поток в Т-отбор — 2,8 МВт (516 х 5,4 / 1000);

- поток в конденсатор — 4,2 МВт (687 х 6,2 / 1000).

Суммарная мощность генерации за вычетом нужд ТН составляет 3,0 МВт (2,8 + 4,2 – 4,0).

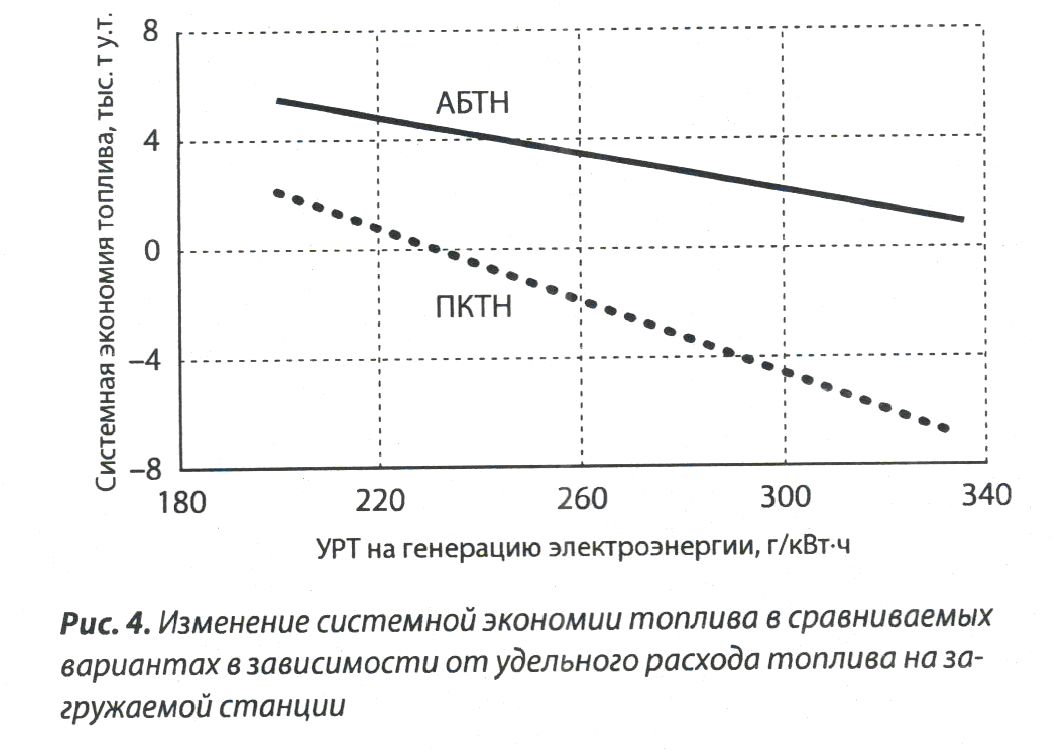

В обоих вариантах мощность турбогенератора снижается, и соответствующее количество электроэнергии вырабатывается другими системными конденсационными источниками, парогазовыми блоками (ПГУ) или, в будущем, АЭС. Потребление природного газа в системе снижается на величину, определяемую уменьшением его потребления на ТЭЦ и ростом расхода газа на загружаемой станции (рис. 4).

В варианте с АЭС и дальнейшей модернизацией ТЭЦ энергосистемы за счёт газотурбинных надстроек, следствием которой станет увеличение в 3 раза удельной выработки электроэнергии на единицу отпускаемой тепловой энергии, в результате чего не остаётся нагрузки для обычных конденсационных источников, системное снижение потребления природного газа увеличивается, поскольку в роли загружаемой станции будет выступать та или иная ТЭЦ, на которых удельный расход топлива (УРТ) на выработку электроэнергии меньше, чем на ПГУ КЭС.

Сравнение рассмотренных вариантов по системной экономии топлива приведено в таблице.

Таблица. Сравнительные характеристики вариантов

|

Наименование |

Ед. изм. |

Варианты |

||

|

Тип теплового насоса |

— |

Без ТН |

АБТН |

ПКТН |

|

Отопительный коэффициент |

|

— |

1,7 |

2,8 |

|

Электрическая мощность, необходимая на привод ТН |

МВт |

— |

— |

4,0 |

|

Расход тепловой энергии на привод ТН |

Гкал/ч |

— |

8,8 |

— |

|

Величина утилизируемого потока |

Гкал/ч |

— |

6,2 |

6,2 |

|

Отпуск тепловой энергии от ТН |

Гкал/ч |

— |

15,0 |

9,6 |

|

Отпуск тепловой энергии из Т-отбора |

Гкал/ч |

— |

0,0 |

5,4 |

|

Мощность потока электроэнергии, вырабатываемой на потоке пара, идущего |

||||

|

- на привод АБТН |

МВт |

— |

3,2 |

— |

|

- в Т-отбор |

МВт |

7,7 |

0,0 |

2,8 |

|

- в конденсатор |

МВт |

4,2 |

4,2 |

4,2 |

|

Мощность потока потребления электроэнергии ТН |

МВт |

— |

— |

4,0 |

|

Итого (генерация электроэнергии за счёт указанных потоков тепловой энергии) |

МВт |

11,9 |

7,4 |

3,0 |

|

Мощность загружаемого электрогенерирующего источника |

МВт |

0,0 |

4,5 |

8,9 |

|

УРТ выработки электроэнергии на загружаемом источнике |

кг/(МВт∙ч) |

240 |

240 |

240 |

|

УРТ выработки электроэнергии на потоке пара привода АБТН |

кг/(МВт∙ч) |

— |

286 |

— |

|

УРТ выработки электроэнергии на потоке пара в Т-отбор |

кг/(МВт∙ч) |

173 |

173 |

173 |

|

УРТ выработки электроэнергии на потоке пара в конденсатор |

кг/(МВт∙ч) |

424 |

136 |

136 |

|

Расход условного топлива на загружаемом системном электрогенерирующем источнике |

т/ч |

— |

1,1 |

2,1 |

|

Расход условного топлива на генерацию пара, идущего на привод АБТН |

т /ч |

— |

0,9 |

— |

|

Расход условного топлива на генерацию пара, идущего в Т- отбор |

т/ч |

1,3 |

0,0 |

0,5 |

|

Расход условного топлива на генерацию пара, идущего в конденсатор |

т/ч |

1,8 |

0,6 |

0,6 |

|

Суммарный расход условного топлива, связанный с генерацией электроэнергии за счёт потоков тепловой энергии (строка «Итого») |

т/ч |

3,1 |

2,6 |

3,2 |

|

Число часов использования ТН в году |

тыс. ч |

7,5 |

7,5 |

7,5 |

|

Системная экономия природного газа (в условном топливе) |

тыс. т |

— |

4,2 |

–0,5 |

Из анализа полученных результатов следует, что на основании критерия системной экономии топлива эффективен только вариант с установкой абсорбционного теплового насоса.

Выводы

1. Повышение эффективности использования природного газа на ТЭЦ достигается в том числе за счёт устранения рассеяния энергии в окружающую среду в градирнях, связанного с пропуском пара в конденсатор теплофикационных турбогенераторов, путём установки только абсорбционных тепловых насосов.

2. Системная экономия топлива зависит от эффективности генерирующих мощностей системы. Экономия тем выше, чем ниже удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии на загружаемом источнике. Наибольшая экономия будет иметь место с пуском АЭС и модернизацией всех ТЭЦ газотурбинными надстройками.

Литература

1. Экономика и бережливость — главные факторы экономической безопасности государства: Директива Президента Республики Беларусь от 14.07.2007 № 3 // Нац. реестр правовых актов Републики Беларусь. — № 118668. — 2007. — 15.06.2007.

2. Михалевич, А. А. Энергетическая безопасность Республики Беларусь: компоненты, вызовы, угрозы [электронный ресурс]: — 2010. — Режим доступа: http://nmnby.eu/pub/0911/energy_security.pdf — Дата доступа: 26.03.2010.

3. Султангузин, И. А. Высокотемпературные тепловые насосы большой мощности для теплоснабжения / И. А. Султангузин // Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы». — № 5. — 2011.

4. Pedersen, S.E. Теплонасосная станция мощностью 18 МВт, утилизирующая низкопотенциальное сбросное тепло сточных вод в Норвегии / S.E. Pedersen, J.Stene // Тепловые насосы. — № 1. — 2011. — С. 36, 37.

5. Потапова, А. А. Применение тепловых насосов в системе теплоснабжения промышленного предприятия и города / А. А. Потапова, И. А. Султангузин // Металлург. — № 9. — 2010.

6. Султангузин, И. А. Тепловые насосы для российских городов / И. А. Султангузин, А. А. Потапова, А. В. Говорин, А. В. Ал-бул // Энергосбережение (АВОК). — № 12. — 2011.

7. Романюк, В. Н. Развитие энергосбережения на базе инновационной технологии абсорбционных тепловых насосов / В. Н. Романюк, А. А. Бобич, Д. Б. Муслина, Н. А. Коломыцкая, Т. В. Бубырь, С. В. Мальков // Энергоэффективность. — № 2. — 2013. — С. 28–31.

8. Романюк, В. Н. Абсорбционные тепловые насосы в тепловой схеме ТЭЦ для повышения её энергетической эффективности / В. Н. Романюк, Д. Б. Муслина, А. А. Бобич, Н. А. Коломыцкая, Т. В. Бубырь, С. В. Мальков // Энергия и Менеджмент. — № 1. — 2013. — С. 14–19.

9. Романюк, В. Н. Абсорбционные тепловые насосы в теплоэнергетических системах промышленных предприятий для снижения энергетических и финансовых затрат / В. Н. Романюк, Д. Б. Муслина, А. А. Бобич, Н. А. Коломыцкая, Т. В. Бубырь, С. В. Мальков // Энергия и Менеджмент. — № 2. — 2013. — С. 4–9.

Оставьте свой комментарий

Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий

Оставить комментарий от имени гостя