Аннотация

На примере ОЭС Беларуси рассматривается возможность использования бромисто-литиевых абсорбционных тепловых насосов для блокирования рассеяния тепловой энергии с циркуляционной водой и водой охлаждения генератора и масла системы смазки. PDF

Annotation

The possibility of usage of Absorption Heat Pump worked on LiBr solution to avoid the lube oil, generator radiation and circulating water heat dissipation is considered in this article by the example of the United Energy System of Belarus.

Абсорбционные тепловые насосы в тепловой схеме ТЭЦ для повышения её энергетической эффективности

В. Н. Романюк, докт. техн. наук, Д. Б. Муслина, А. А. Бобич, магистры техн. наук, Н. А. Коломыцкая, магистр экон. наук, Т. В. Бубырь, студент, Белорусский национальный технический университет, РУП «БЕЛТЭИ», С. В. Мальков, директор ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования»

Введение

Перевод на парогазовую технологию ТЭЦ согласно исследованиям Российской академии наук более эффективен, чем переход к парогазовым конденсационным электростанциям (КЭС) [1], и его следует осуществлять в первую очередь. Однако усовершенствование ТЭЦ с помощью газотурбинных (ГТУ) высокотемпературных надстроек требует больших капвложений, при это привлечение инвестора для КЭС в условиях Беларуси оказалось менее сложной задачей, что и определило отставание модернизации ТЭЦ от перехода к парогазовым КЭС.

Сегодня в ОЭС Беларуси вводятся парогазовые конденсационные блоки с удельным расходом топлива (УРТ) на выработку электроэнергии на уровне 220 г/(кВт×ч), что сопоставимо с его величиной у паротурбинных ТЭЦ республики. Указанное обстоятельство вместе с изменением ситуации на рынке энергоресурсов обострило проблему повышения эффективности паротурбинных ТЭЦ и определило необходимость повышения их эффективности с помощью менее затратных проектов. К соответствующим решениям, что вполне понятно, предъявляется требование по сохранению их актуальности при последующем переводе ТЭЦ на парогазовую технологию. К таким решениям можно отнести и интеграцию в состав ТЭЦ тепловых аккумуляторов [2], а также иные нововведения, например перевод турбогенераторов на работу с ухудшенным вакуумом. Вместе с тем последнее связано с необходимостью изменений конструкции паротурбинной установки: встраивание в конденсатор сетевого пучка, модификация последних ступеней турбины. И то и другое, как и сама работа турбоустановки с ухудшенным вакуумом, не всегда приемлемы по тем или иным причинам. В этих условиях альтернативным решением переходу на ухудшённый вакуум может быть применение абсорбционных бромистолитиевых тепловых насосов (АБТН). С их помощью обеспечивается более эффективно решение той же задачи блокирования рассеяния тепловой энергии с циркуляционной водой, при этом не требуется каких-либо изменений конструкции турбоустановки.

Указанные АБТН выпускаются в готовой удобной для монтажа и эксплуатации конструкции, получившей название чиллера. Они допускают одновременное использование и в роли холодильных машин, обеспечивающих отпуск холодной воды по температурному графику 7/12 °С, что необходимо, например, на ТЭЦ при её переводе на работу с газотурбинной надстройкой для охлаждения воздуха, поступающего в компрессор ГТУ. В результате достигается практически непрерывное использование абсорбционной установки в течение всего года. Интеграция АБТН, к примеру, в тепловую схему турбогенератора ПТ-60 обеспечивает годовую системную экономию природного газа более 5,5 тыс. т у.т., и при этом достигается выполнение требуемых экономических ограничений: простой срок возврата инвестиций в течение до 2 лет с момента ввода в эксплуатацию, соответствующие значения динамического срока возврата инвестиций, внутренней ставки доходности и др.

Проблема конденсационного пропуска пара теплофикационных турбогенераторов

Технически минимальный пропуск пара в конденсатор турбогенераторов типов «П», «Т», «ПТ» и связанный с ним перерасход топлива, который ранее не вызывал вопросов, сегодня неприемлем. Например, для уже упоминавшихся наиболее распространённых турбогенераторов ПТ-60 и их модификаций минимальный пропуск пара в конденсатор ограничен величиной 12 т/ч. Для начальных параметров пара 13 МПа с учётом вклада регенеративных отборов на этом пропуске пара в конденсатор мощность генерации электроэнергии турбогенератора ПТ-60-130 составляет 4,3 МВт. Рассеяние тепловой энергии с циркуляционной водой (ЦВ), отводящей теплоту процесса конденсации 12 т/ч пара при давлении 4 кПа, — 6,3 Гкал/ч. УРТ на выработку электроэнергии на указанном потоке пара оценивается величиной 0,42 кг/(кВт×ч), что на »0,2 кг больше вытесняемой генерации электроэнергии на парогазовых конденсационных блоках. С учётом 5 % потерь электроэнергии на доставку её к промышленным нагрузкам ТЭЦ этот показатель для КЭС равен 0,24 кг/кВт×ч. При годовой наработке турбогенератора 7,5 тыс. часов пережог топлива составляет »6 тыс. т у.т., в валюте — более 1,5 млн. USD. В связи с общим количеством ТЭЦ в стране (36 единиц) становится очевидной актуальность задачи по устранению такого нерационального использования топлива. В приведённых расчётах в качестве замыкающей ТЭС принимается парогазовый блок с абсолютным электрическим КПД 54 %. Выбор обусловлен тем, что (с учётом структуры потребления в стране тепловой и электрической энергии, а также изменений в структуре генерации указанных энергопотоков после внедрения на паротурбинных ТЭЦ высокотемпературных надстроек) с вводом АЭС в составе генерирующих мощностей ОЭС Беларуси не остаётся нагрузки для паротурбинных КЭС, используемых сегодня в качестве замыкающих мощностей [3].

Решение задачи подавления рассеяния тепловой энергии с циркуляционной водой с помощью перевода турбогенераторов на работу с ухудшенным вакуумом

Давление в конденсаторе турбины при работе на ухудшённом вакууме (УВ) увеличивается до 0,06 МПа, а мощность генерации электроэнергии на рассматриваемом расходе 12 т/ч пара в конденсатор составляет 3,4 МВт. При этом из теплофикационного отбора вытесняется пар в количестве, соответствующем потоку тепловой энергии 6,3 Гкал/ч (7,2 МВт). Удельная выработка Т-отбора рассматриваемого турбогенератора с учётом вклада потоков регенерации составляет ≈516 кВт×ч/Гкал, что позволяет определить снижение мощности генерации электроэнергии до 3,2 МВт на пропуске пара в Т-отбор в связи с переходом к режиму УВ. Таким образом, при переходе к ухудшённому вакууму в конденсаторе ПТ-60 в связи со снижением мощности генерации ТЭЦ передаётся на КЭС до 4,3 – (3,4 – 3,2) = 4,1 МВт. Соответствующая часовая системная экономия топлива оценивается величиной 0,79 т у. т./ч и состоит из следующих слагаемых в сравнении со штатным режимом, имеющих место в связи с:

- вытеснением генерации на потоке пара в конденсатор и передачей её на КЭС ПГУ: 4,3 • (0,42 – 0,24) = 0,77 т/ч;

- вытеснением генерации на потоке пара в Т-отбор и передачей её на КЭС ПГУ: 3,2 • (0,17 – 0,24) = –0,22 т/ч;

- генерацией в режиме УВ на потоке пара в конденсатор с УРТ равным 164 г/(кВт·ч), которая оценивается в 3,4 · (0,24 - 0,164) = 0,25 т/ч.

Очевидно, что при переводе турбогенератора на работу с ухудшенным вакуумом годовое число часов его работы, определяющее в том числе системную экономию топлива, зависит от конкретных условий зоны теплоснабжения и состава ТЭЦ. В том случае, когда оно будет равно ранее указанным 7,5 тыс. часов, системная годовая экономия топлива составит 5,9 тыс. т у.т.

Абсорбционный тепловой насос

Абсорбционный тепловой насос — устройство непрерывного действия, предназначенное для передачи тепловой энергии от источника с более низкой температурой к источнику с более высокой температурой. Для компенсации подобного неестественного перехода тепловой энергии требуется на привод АБТН затратить тепловую энергию (ТЭ). Абсорбционные установки обратного цикла уступают по энергетическим характеристикам парокомпрессионным машинам, но если последним для работы требуется энергетически и экономически более ценная механическая энергия, то первые могут использовать дешёвую тепловую энергию отборов паровых турбин, утилизационных котлов энергии выхлопных газов газовых двигателей внутреннего сгорания, вторичных энергоресурсов. Это обстоятельство и определяет для АБТН нишу, которую они в ближайшее время займут в различных технологических системах.

В роли рабочего тела в АБТН используются растворы (в рассматриваемом случае вода — бромистый литий), в которых концентрация компонентов различна для жидкой и паровой фаз. Концентрация компонентов не может отличаться от величины, соответствующей уравнению равновесия раствора, что делает возможным конденсацию (абсорбцию) холодного пара более горячим жидким раствором до выравнивания концентраций в соответствии с указанным уравнением.

В простейшем случае АБТН представляет собой сочетание четырёх теплообменников, размещённых в одном интегрированном корпусе. Их эксплуатация энергетическому персоналу знакома и не создаёт проблем (рис. 1). Два теплообменника (генератор и конденсатор) работают при более высоком давлении и их назначение — получить практически в чистом виде легкокипящую жидкость, в данном случае — воду. Два других теплообменника (испаритель и абсорбер) работают при пониженном давлении. Их задачей является отвод тепловой энергии от источника и превращение полученного пара в компонент жидкого раствора. В ходе описанных превращений от абсорбера и конденсатора отводится теплота соответствующих процессов сорбции и конденсации, которая передаётся нагреваемому теплоносителю, например сетевой воде. Требуется лишь исключить переход температур хладагента через граничные значения, не допустимые для раствора воды в бромистом литии, как при хранении, так и в процессе эксплуатации. Иначе говоря, имеются предельные значения температур потоков теплоотдающего (утилизируемого) и тепловоспринимающего, при которых возможна работа АБТН. Схема реального АБТН несколько сложнее, что связано с регенерацией, повышающей энергетическую эффективность установки, из-за чего несколько увеличивается число теплообменников и сложность схемы.

Эффективность АБТН во многом зависит от температурного диапазона, в котором он эксплуатируется: чем ýже последний, тем выше энергетические показатели установки. Кроме этого, имеются предельные значения температур потоков теплоотдающего (утилизируемого) и тепловоспринимающего, при которых возможна работа АБТН.

При температуре нагреваемого потока 55 °С, что соответствует температуре обратной сетевой воды в межотопительный период, подача циркуляционной воды на утилизацию осуществляется по графику 17/22 °С (давление в конденсаторе — 4 кПа). Нагрев сетевой воды в этом случае обеспечивается до температуры 64 °С. В отопительный период, когда температура обратной сетевой воды может достигать 70 °С, температура циркуляционной воды составит 49/45 °С, чему соответствует давление в конденсаторе 15 кПа. Сетевая вода нагревается до 79 °С. При температурах сетевой воды, находящихся в указанном диапазоне, прочие характеристики потоков можно определить линейной интерполяцией. Для средней температуры отопительного периода –0,7 °С температура обратной сетевой воды равна 47 °С, и требуемое для АБТН давление в конденсаторе составит 4 кПа. Рассматривая ситуацию с изменением параметров потоков в течение года, можно сделать вывод, что в первом приближении установка АБТН обеспечит поддержание давления в конденсаторе в течение всего периода работы на уровне 4 кПа. Давление греющего пара для привода АБТН не должно быть ниже 0,4 МПа, что может быть обеспечено отбором пара из регенеративного отбора № 4 турбины ПТ-60. Отопительный коэффициент АБТН в указанных случаях составляет величину 1,7.

Сущность способа и оценка энергосберегающего эффекта

В тепловой схеме турбогенератора существуют несколько тепловых потоков, рассеиваемых в окружающей среде. На примере турбогенератора ПТ-60 таковыми являются: уже упоминавшийся поток охлаждения ЦВ мощностью 7,3 МВт, потоки систем охлаждения генератора и масла суммарной мощностью 0,47 МВт. Перечисленные тепловые потоки, мощность которых составляет 7,8 МВт, направляются в АБТН с циркуляционной водой, в котором она охлаждается на »4 °С (рис. 2). Для привода АБТН потребляется теплота процесса конденсации пара, потребность в которой определяется отопительным коэффициентом АБТН, и в этом случае величина тепловой нагрузки, определяющей потребление пара, составляет 40,2 ГДж/ч (9,6 Гкал/ч). Сетевой воде передаётся поток тепловой энергии мощностью 18,9 МВт, нагревая её на 10,2 °С.

В результате рассматриваемого использования АБТН при сохранении тепловой нагрузки ТЭЦ перераспределяется генерация электроэнергии между источниками системы, и в нашем примере имеет место уменьшение генерации на ТЭЦ на 4,7 МВт с УРТ 0,42кг/(кВт×ч), что обусловлено следующим:

- уменьшается нагрузка на теплофикационный отбор на величину 15,9 Гкал/ч, в связи с чем снижается мощность генерации на 8,2 МВт (удельная выработка Т-отбора — 516 кВт×ч/Гкал);

- возрастает нагрузка регенеративного отбора № 4 на величину 9,6 Гкал/ч, требуемую для привода АБТН, что увеличивает мощность генерации на 3,5 МВт (удельная выработка регенеративного отбора № 4 — 362 кВт×ч/Гкал).

С учётом указанного уменьшения мощности потока генерации электроэнергии на 4,7 МВт при сохранении отпускаемой тепловой энергии снижение годового расхода топлива ТЭЦ в нашем случае составит до 11,9 тыс. т у.т.:

- 4,3 • 0,42 • 7,5 = 13,5 тыс. т у.т. — снижение, связанное с устранением генерации электроэнергии с УРТ 420 г/(кВт×ч) на пропуске пара в конденсатор;

- 4,3 • (0,17 – 0,136) • 7,5 = 1,1 тыс. т у.т. — снижение, связанное с передачей генерации электроэнергии от потока теплофикационного отбора с УРТ 170 г/(кВт×ч) потоку в конденсатор, с охлаждением циркуляционной воды в АБТН, что соответствует УРТ 136 г/(кВт×ч);

- 3,2 • (0,17 – 0,283) • 7,5 = –2,7 тыс. т у.т. — увеличение, связанное с передачей генерации электроэнергии от потока теплофикационного отбора с УРТ 170 г/(кВт×ч) потоку в регенеративный отбор № 4 с УРТ 283 г/(кВт×ч).

Вместе с тем годовая системная экономия топлива в нашем случае составит до 5,5 тыс. т у.т.

Приведённые результаты дополняются поясняющими схемами разных режимов работы рассматриваемого турбогенератора на рис. 3–5.

Абсорбционные тепловые насосы в схеме ТЭЦ

Для сопряжения АБТН с турбогенератором ПТ-60 можно использовать как два чиллера меньшего, так и один большего типоразмера. Более гибким представляется вариант с двумя АБТН. Для их привода могут использоваться различные теплоносители: пар, вода, дымовые газы, топливо. В данном случае это пар давлением не менее 0,4 МПа. В варианте с двумя установками, кроме всего прочего, обеспечивается единообразие абсорбционного оборудования ТЭЦ: тепловые насосы и холодильные машины оказываются взаимозаменяемы, что может быть полезным при надстройке ТЭЦ газотурбинными установками, когда потребуется стабилизировать их параметры в летний период, охлаждая всасываемый компрессором воздух [4]. Расположение АБТН возможно как в контейнерном варианте, так и в здании. Во всех случаях необходимо, чтобы температура в помещении не опускалась ниже 5 °С. Безусловно, требуется индивидуальный подход исходя из комплекса условий конкретной площадки: компоновочных, гидравлических и пр.

Экономическая оценка

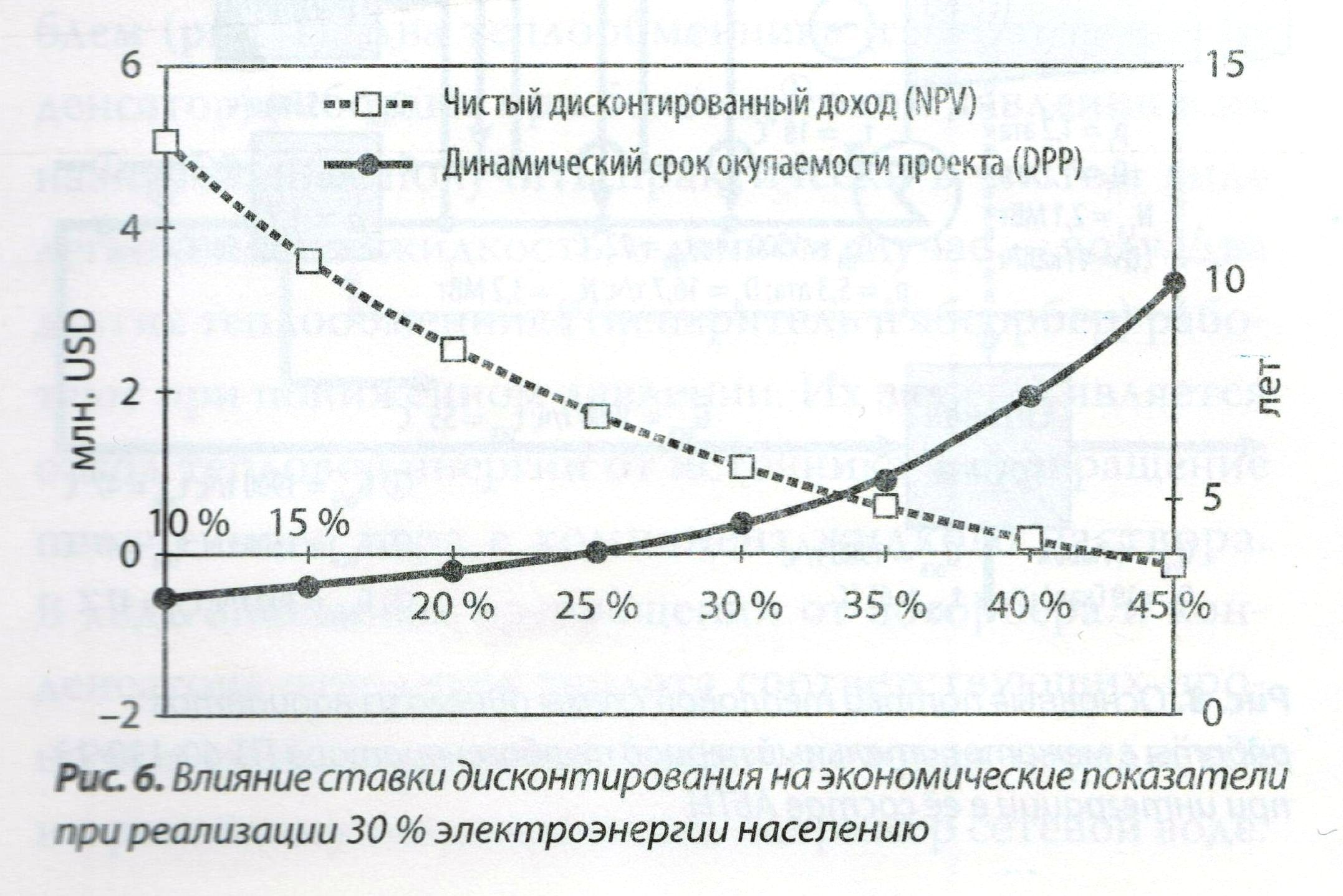

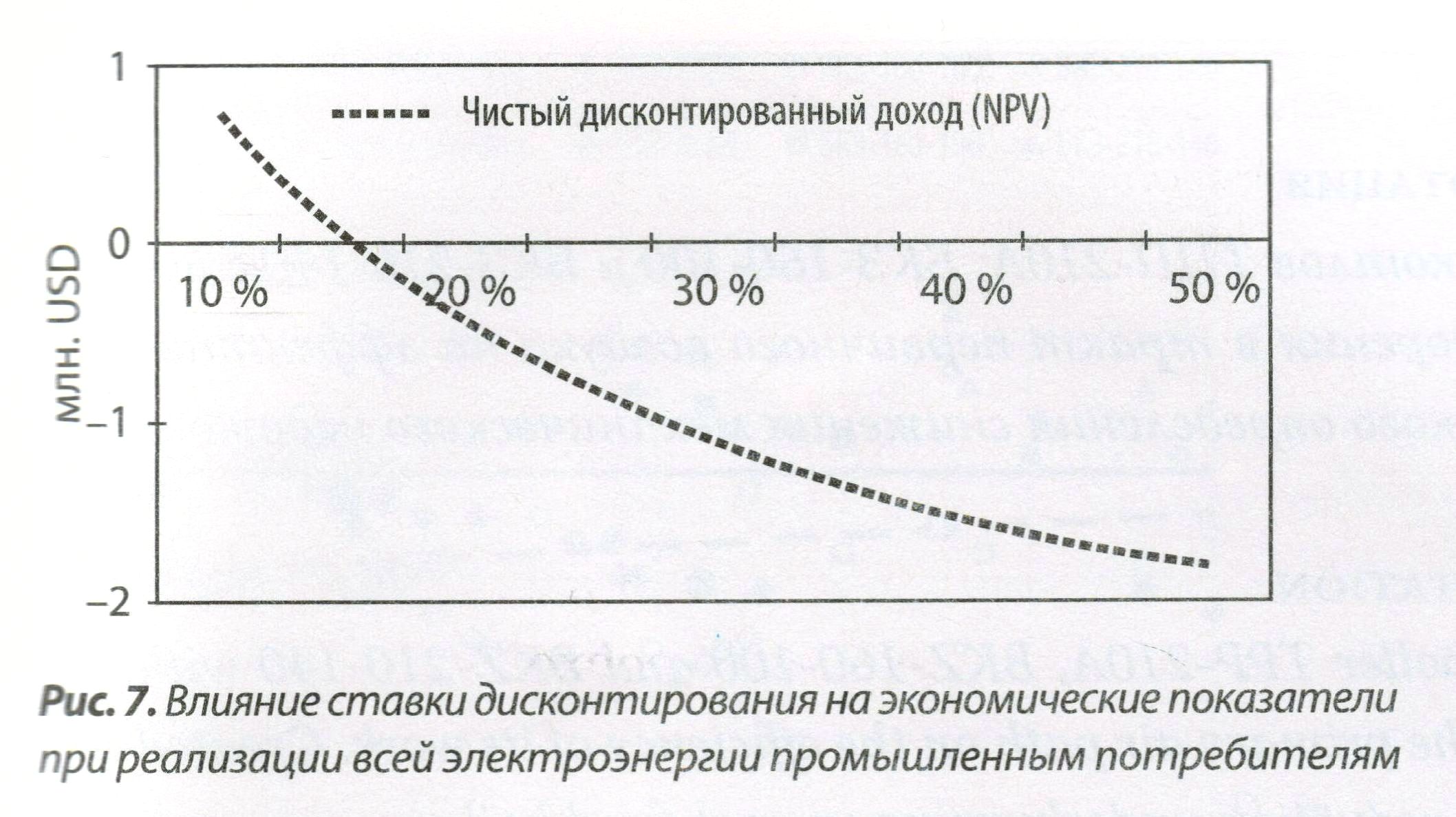

С учётом стоимости строительно-монтажных работ и вспомогательного оборудования для реализации рассматриваемого в примере варианта требуется порядка 3 млн. USD. Для ТЭЦ при годовом числе часов работы турбогенератора 7,5 тыс. срок возврата инвестиций и прочие показатели определяются снижением потребления природного газа на 11,9 тыс. т у.т. при неизменной тепловой нагрузке и снижении мощности генерации электроэнергии на 4,7 МВт. Средневзвешенный тариф и себестоимость электроэнергии на ТЭЦ соответственно равны 88,5 и 51,4 USD/(МВт×ч). При стоимости природного газа 244 USD за 1 т у.т. годовой экономический эффект обеспечивает простой срок возврата инвестиций — 2,3 года. Динамический срок окупаемости при ставке дисконтирования 20 % составляет 2,8 года, внутренняя норма рентабельности — 42 % (рис. 7).

Динамический срок окупаемости при ставке дисконтирования 20 % выходит за горизонт расчёта 10 лет и лишь при ставке дисконтирования 15 % уменьшается до 9,6 лет.

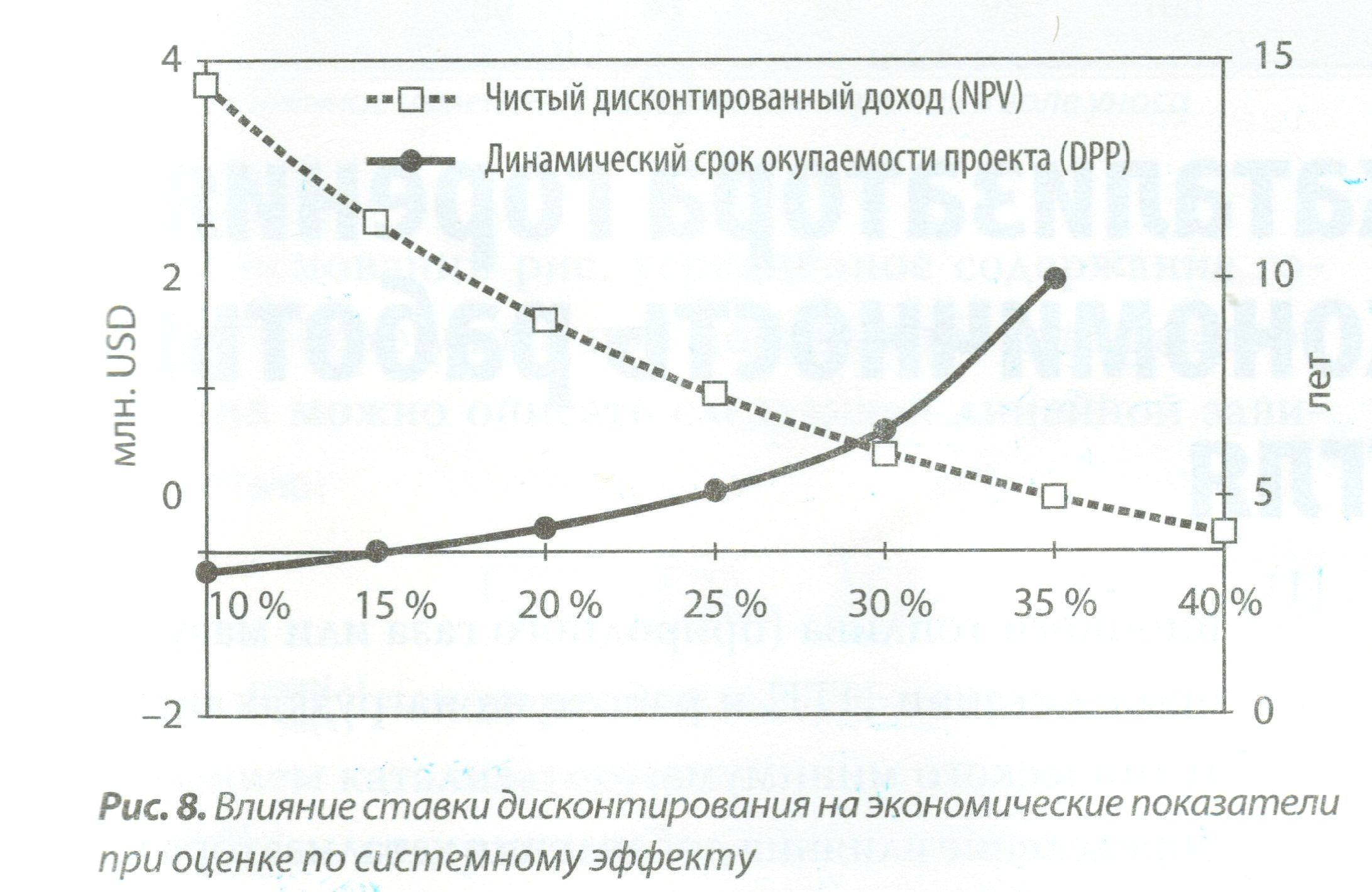

Системная годовая экономия топлива в результате реализации проекта оценивается в 5,5 тыс. т у.т. При этом, естественно, неизменно потребление тепловой и электрической энергии. Экономический годовой эффект от системного снижения потребления природного газа оценивается в »1,3 млн. USD. При приведённых ранее прочих значениях аргументов простой срок окупаемости составляет 2,7 года, динамический срок окупаемости при ставке дисконтирования 20 % — 4,3 года, внутренняя норма рентабельности — 35 % (рис. 9).

Приведённые энергетические и экономические показатели указывают на отличную инвестиционную привлекательность проекта для ОЭС страны.

Выводы

1. Блокирование рассеяния энергии в тепловых схемах ТЭЦ актуально. Конструктивно наиболее просто это достигается с помощью интеграции АБТН в тепловую схему ТЭЦ. При этом имеют место высокие технико-экономические показатели, обеспечивающие инвестиционную привлекательность проекта.

2. Снижение потерь тепловой энергии в схемах ТЭЦ с помощью перехода к работе турбогенераторов с ухудшенным вакуумом или с использованием АБТН расширяют варианты решения задачи. Выбор оптимального решения требует дифференцированного подхода исходя из условий конкретной зоны теплоснабжения и состава оборудования теплогенерирующего источника.

3. Использование АБТН в схемах ТЭЦ снижает генерацию электроэнергии на ТЭЦ за счёт исключения ее выработки на потоке пара в конденсатор, что, кроме всего прочего, облегчает покрытие графика электропотребления в части прохождения минимумов нагрузок ОЭС. Интегральное изменение генерации для всех ТЭЦ страны оценивается до 300 МВт.

4. Интеграция абсорбционных тепловых насосов в тепловые схемы ТЭЦ с целью блокирования рассеяния тепловой энергии востребована и в том случае, если реализован вариант перевода турбогенераторов на работу с ухудшенным вакуумом, поскольку с помощью АБТН обеспечивается возможность утилизации теплоты систем охлаждения масла, генератора и пр.

5. Снижение на ТЭЦ генерации электроэнергии на 4,7 МВт при сохранении тепловой нагрузки и одновременном снижении потребления природного газа непосредственно на ТЭЦ на »12 тыс. т у.т. в год определяют экономическую целесообразность в зависимости от тарифов на природный газ и электроэнергию, ставки рефинансирования и т. п. в конкретном регионе. Во всех случаях обеспечиваются высокие энергетические и экономические показатели проекта.

6. Инвестиции, требуемые для реализации рассматриваемого примера, оцениваются величиной порядка 3 млн. USD. Окупаемость АБТН отвечает существующим экономическим ограничениям для обеспечения инвестиционной целесообразности.

7. Рассмотренный пример приведён для турбогенератора ПТ-60-130 с пропуском пара в конденсатор 12 т/ч и нагрузкой сетевой воды 19 Гкал/ч, которая при необходимости может быть уменьшена до 14 Гкал/ч. При увеличении тепловой нагрузки необходимо применить более мощные АБТН.

8. Использование АБТН целесообразно в теплотехнических системах, где имеются прежде всего тепловые потоки от установок комбинированной выработки энергии, вторичные энергоресурсы и пр.

Литература

1. Попырин Л. С., Дильман М. Д. Эффективность технического перевооружения ТЭЦ на базе парогазовых установок // Теплоэнергетика. — 2006. — № 2. — С. 34–39.

2. Романюк В. Н., Бобич А. А., Коломыцкая Н. А., Муслина Д. Б., Романюк А. В. Эффективное обеспечение графика нагрузок энергосистемы // Энергия и Менеджмент. — 2012. — № 1. — С. 13–20.

3. Хрусталёв Б. М., Романюк В. Н., Ковалёв Я. Н., Коломыцкая Н. А. К вопросу обеспечения графиков электрической нагрузки энергосистемы с привлечением потенциала энерготехнологических источников промышленных предприятий // Энергетика и Менеджмент. — 2010. — № 1. — С. 4–11.

4. Романюк В. Н., Бобич А. А., Коломыцкая Н. А. и др. Повышение эффективности ГТУ на ТЭС в летний период // Энергия и Менеджмент. — 2011. — № 1. — С. 18–22.

Оставьте свой комментарий

Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий

Оставить комментарий от имени гостя